2024年6月25日,一年前的今天,五院抓总研制的嫦娥六号探测器成功返回地球,完成人类首次月背采样返回的壮举。

当天,习近平总书记代表党中央、国务院、中央军委发来贺电,高度评价嫦娥六号任务是“我国建设航天强国、科技强国取得的又一标志性成果”,并提出殷切期望:“希望你们乘势而上,精心开展月球样品科学研究,接续实施好深空探测等航天重大工程,加强国际交流合作,向着航天强国目标勇毅前行,为探索宇宙奥秘、增进人类福祉再立新功,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新贡献!”

一年来,五院人始终牢记习近平总书记的殷切期望,勇于攀登航天科技高峰,积极抢占科技制高点。前不久的5月29日,五院抓总研制的天问二号探测器成功发射,标志着我国正式开启小行星探测与采样返回之旅。

征途漫漫,惟有奋斗。作为“嫦娥”和“天问”系列探测器的抓总研制单位,五院扎实推进深空探测任务,一步一个脚印开启星际探测新征程。

回望中国深空探测的壮阔历程,五院人对深空探测的思考与构想早已埋下伏笔。将时间指针回拨至1990年,五院人一份手稿中的探索愿景,已经勾勒出中国深空探测的早期轮廓。今天,就让我们透过这份珍贵的历史档案,解码五院人早期的深空探索印记。

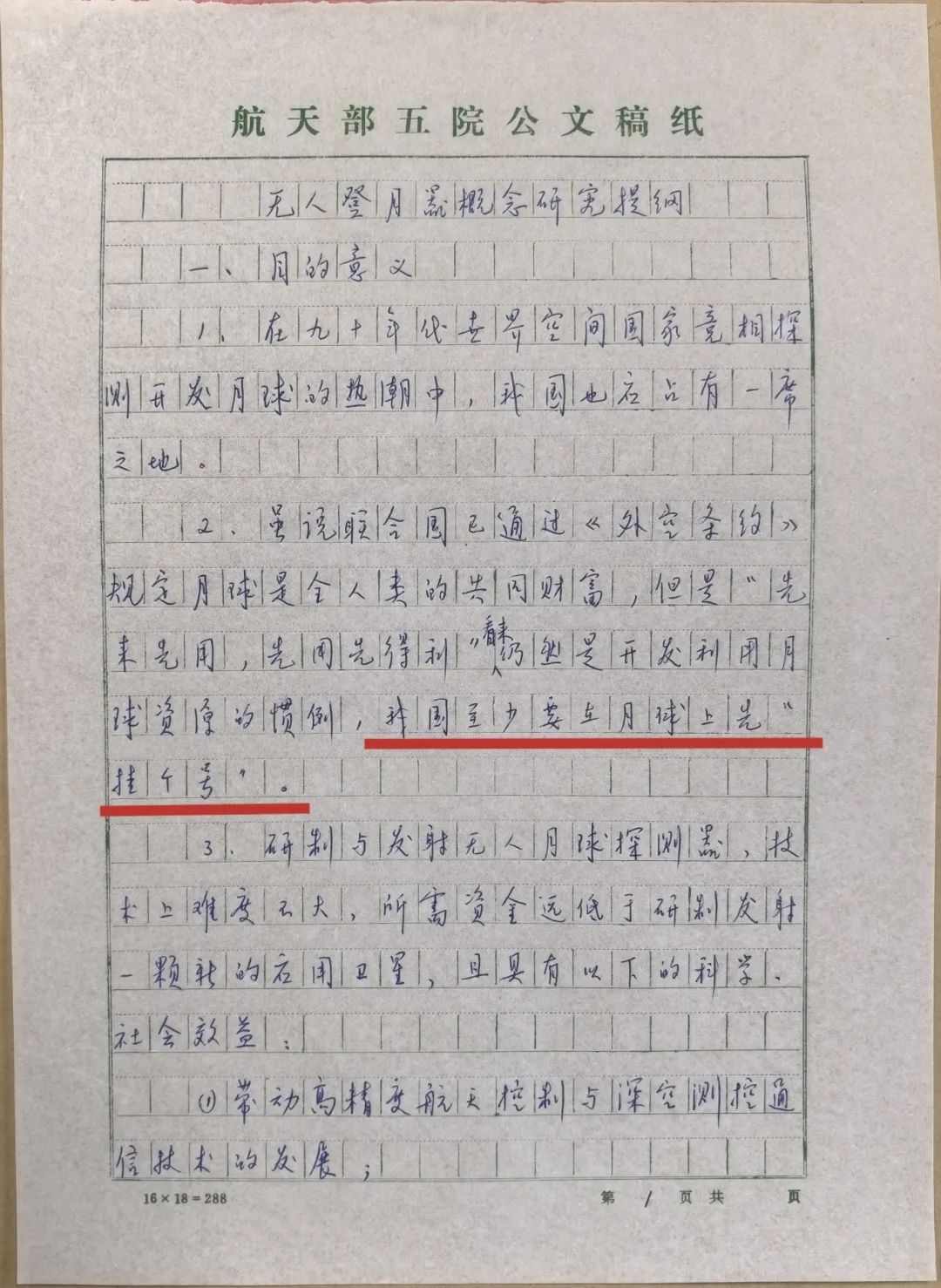

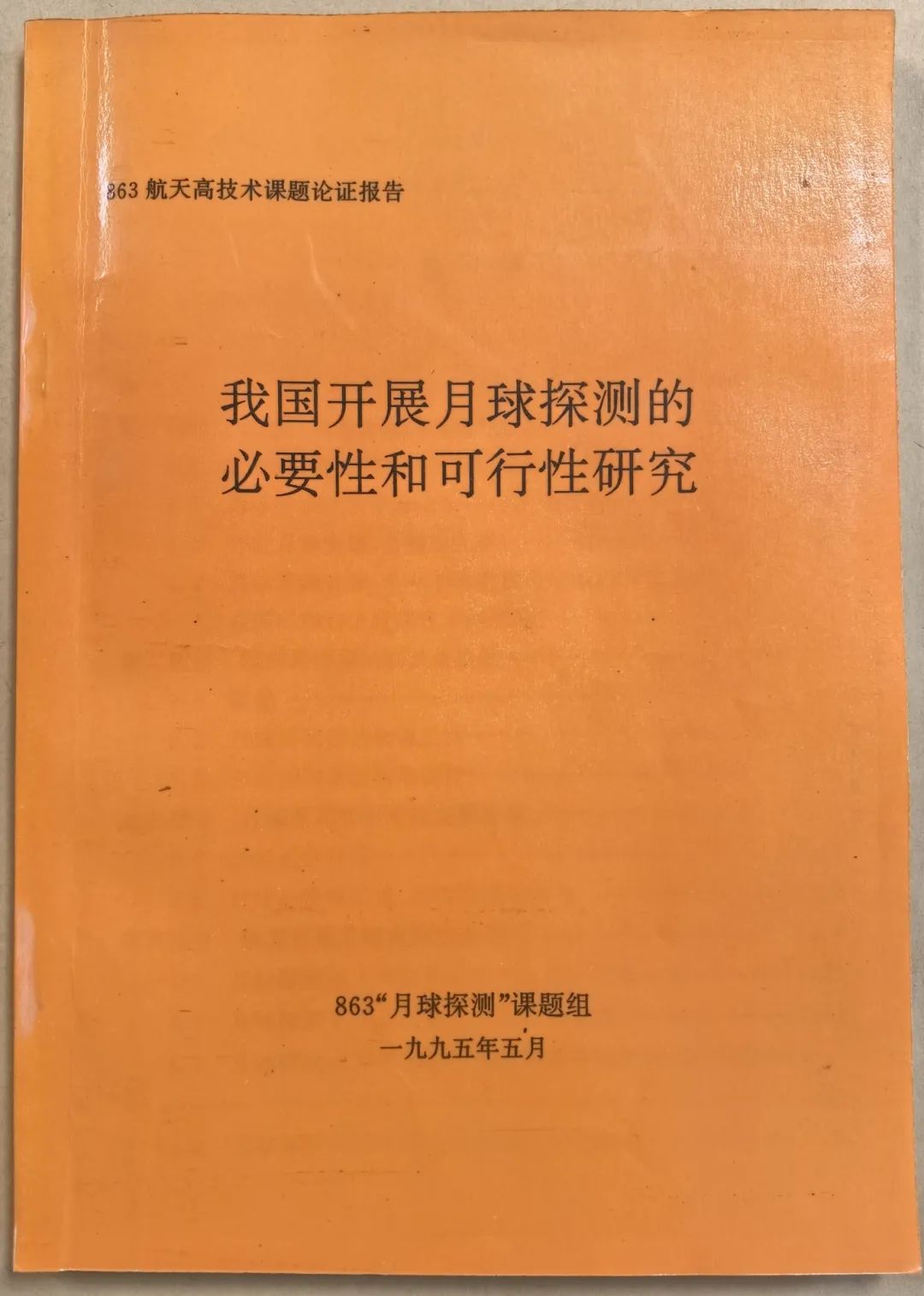

这份《关于用“长征三号”发射无人登月器的运载能力的初探》手稿,是五院档案馆的珍贵馆藏之一,也是馆内现存关于中国月球探测早期探索的最早档案之一。 进入20世纪80年代后,随着“第三次浪潮”席卷全球,空间技术成为大国博弈的焦点。1990年1月,日本发射了“飞天号”月球探测器,一跃成为世界上第三个发射月球探测器的国家。时任五院院长闵桂荣组织有关人员,利用长征三号运载火箭首发搭载试验性载荷的机会,对发射无人月球探测器进行可行性研究。 1990年2月5日,研究员朱毅麟向闵桂荣、时任五院科技委主任屠善澄递交《关于用“长征三号”发射无人登月器的运载能力的初探》,从飞向月球所需的入轨速度、可转化的登月器质量及其途径、运载火箭末级与登月器之间最佳质量分配、到达月球后的活动方式和发射窗口选择等方面,阐述了利用长征三号发射无人登月器是能够实现的。一周后,他再次提交《无人登月器概念研究提纲》,补充分析登月的意义和可行性,提出要让中国人“至少要在月球上先‘挂个号’”。随后,闵桂荣向时任国家科委主任宋健致信,建议“在本世纪内向月球先送上一块‘奠基石’——简单的深空探测器”。 1993年,“863”计划月球探测组郑重提出“中国也要搞月球探测”的建议,并从必要性、可行性、经济性和现实性四个方面进行综合研究和论证,提出了月球探测发展阶段和第一颗绕月人造卫星的设想。 从1999年开始,国防科工委组织对月球探测的科学目标进行系统论证。2004年,绕月探测工程被正式批准立项,命名为“嫦娥工程”。2006年,探月工程被《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》明确为国家重大科技专项。 自我国深空探测事业拉开帷幕以来,五院先后托举嫦娥一号至嫦娥六号逐梦奔月,完成从绕月探测到无人月面取样返回,再到月球背面采样返回的跨越,持续刷新中国深空探测能力的新高度。在行星探测领域,五院抓总研制的天问一号成功实现火星“绕、着、巡”目标,实现从地月系到行星际的跨越,目前天问二号也正开展小行星探测任务。展望未来,嫦娥七号将对月球南极环境和资源进行探测,嫦娥八号将开展月球资源就位利用的技术验证,天问三号将进行火星采样返回。探索浩瀚深空,五院始终在路上。 重读这份档案,我们可以感受到五院人对深空探测“为何出发”与“何以抵达”的深刻叩问,感受到五院老科学家们敢于挑战未知领域的创新勇气与洞见未来的战略定力。这些凝聚在档案中的初心、勇气,从未因岁月而褪色,它们早已融入血脉,成为一代代五院人的信念之源,更在实践中淬炼为坚持“技术立院”的鲜活注脚。 面向未来,五院人将牢记习近平总书记殷切嘱托,在集团公司党组的正确领导下,全力以赴完成好深空探测后续各项任务,向着航天强国目标勇毅前行,书写人类探索浩瀚宇宙的新篇章!